Das Handbuch Klimaschutz...

- liefert Basiswissen, Daten und konkrete Maßnahmen zum Klimaschutz in Deutschland.

- beantwortet eine der drängendsten politischen Fragen unserer Zeit.

- kann der Politik helfen, das Versprechen des Pariser Klimaschutzabkommens einzuhalten.

- fasst über 300 aktuelle Studien zusammen. Für Laien verständlich und mit vielen Grafiken.

- legt den ersten Plan vor, der sich am 1,5-Grad-Ziel orientiert.

Dieses Buch ist für…

- interessierte Laien – um sich einen Überblick über das Thema zu verschaffen

- politische Entscheider*innen – um wissenschaftlich fundierte Entscheidungen zu treffen

- Aktivist*innen und Engagierte – um ihre Forderungen auf einen konkreten Plan stützen zu können

Statements

Ortwin Renn

Maja Göpel

Martin Fischediek

Mojib Latif

Wolfgang Lucht

Gregor Hagedorn

Claudia Kemfert

Christian Mathes

Hintergrund

Deutschland muss sich

ums Klima kümmern. Jetzt!

2018 erschien ein großer Bericht des Weltklimarates (IPCC). Er stellt fest: Wir müssen die von Menschen verursachte Erderwärmung auf 1,5-Grad begrenzen. Die Folgen des Klimawandels werden sonst dramatisch und vielleicht unkontrollierbar.

Die meisten Maßnahmenpläne und Politikpakete bisher wollen die Gesellschaft bis 2050 treibhausgas-neutral gestalten. Das würde aber auf eine Erwärmung von mindestens 2,5 Grad hinauslaufen. Das 1,5-Grad-Ziel erfordert laut IPCC-Bericht „rasche, weitreichende und beispiellose Veränderungen“ und „hohe Investitionen“. Aber es ist machbar und für die Wirtschaft unter dem Strich sogar günstiger als abzuwarten und dann mit den schwereren Folgen umzugehen.

Im Klimaschutz-Abkommen von Paris hat sich Deutschland dem 1,5 Grad-Ziel auch politisch verpflichtet. Wenn man dies ernst nimmt, bedeutet das: Uns bleibt nur noch ganz wenig Zeit, bis keine Emissionen mehr ausgestoßen werden dürfen.

Die gute Nachricht ist: Wir wissen sehr viel und haben gute technische Möglichkeiten, um es schaffen zu können. Die weniger gute Nachricht ist: Die Politik handelt viel zu zögerlich...

In Deutschland...

- müssen wir unsere Gesellschaft innerhalb von nur 20 Jahren komplett umbauen

- können wir den jährlichen Treibhausgas-Ausstoß schon bis 2035 um 90 Prozent senken

- müssen wir die politischen Entscheidungen den wissenschaftlichen Erkenntnissen anpassen

- werden wir zum Klimaschutz-Vorbild für andere, wenn wir jetzt die Weichen stellen

- können wir durch Klimaschutz unseren Wohlstand bewahren und unseren Kindern und Enkeln eine lebenswerte Welt erhalten

Inhaltsübersicht

Das Handbuch zeigt:

So können wir es schaffen!

Sektorübergreifende Maßnahmen

Die Umstellung auf Klimaneutralität ist leichter, wenn Rahmenbedingungen stimmen. Dazu gehören auch Veränderungen unserer Gewohnheiten, zum Beispiel in der Ernährung. So lässt sich neben Treibhausgasen auch Energie einsparen, sodass weniger Energieimporte stattfinden müssen. Große Vorhaben wie das Bauen von Stromnetzen dauern heute oft zu lange und müssen zukünftig beschleunigt werden. Dafür ist es auch wichtig, frühzeitig genug Personal auszubilden. Eine konsequente Wiederverwertung garan-tiert in Zukunft, dass keine Rohstoffe mehr verschwendet werden. Viele Menschen sorgen sich wegen der großen Kosten für Klimaschutz. Studien zeigen aber: Zwar erfordert Klimaschutz am Anfang hohe Inves-titionen – langfristig machen sich diese aber bezahlt. Auch der umstrittene CO2-Preis kann so gestaltet werden, dass er Menschen nicht zu sehr belastet.

Sektor 1:

Energieversorgung

Wir brauchen Energie: Für Steckdosen zu Hause und Industrie-Anlagen, zum Antrieb von

Fahrzeugen und Heizungen. Heute werden dafür Kohle, Öl und Gas verbrannt. Zukünftig beruht

das Energiesystem auf „grünem Strom“, der umweltverträglich produziert wird. Autos und

Heizungen funktionieren elektrisch. Brennstoffe werden nur noch verwendet, wenn sie aus

grünem Strom hergestellt wurden. Obwohl dadurch Energie einspart werden kann, brauchen wir

drei- bis viermal so viel Strom wie heute. Dazu ist ein schneller Ausbau der Sonnen- und

Windenergie nötig. Zusätzlich werden auch weiterhin Energie-Importe nötig sein. Ein Problem

ist, dass das neue Energiesystem stärkeren Schwankungen ausgesetzt ist, als das alte.

Jedoch können neue Netze und Speicher-Technologien und eine Abstimmung von Stromerzeugung

und -verbrauch die Schwankungen ausgleichen.

Sektor 2:

Hauswärme

Bisher heizen wir unsere Häuser vor allem mit Erdgas und Öl sowie Fernwärme aus

fossilen Kraftwerken. Um Wärme zukünftig klimaneutral zu erzeugen, müssen die

Fernwärmesysteme und die Heizungen vor Ort auf neue Heizsysteme umgestellt werden. Dies

sind vor allem elektrische Wärmepumpen, die aus grünem Strom hocheffizient Wärme

erzeugen. Ergänzt werden diese um Solarthermie-Anlagen, die Sonnenenergie in Wärme

umwandeln und Blockheizkraftwerke, in denen grüner Wasserstoff, grünes Methan und

Reststoffe aus der Landwirtschaft verbrannt werden. Da der Strombedarf im Wärmesektor

stark wächst, müssen künftig neunzig Prozent aller Gebäude gut gedämmt sein – dies kann

den Energiebedarf mehr als halbieren. Dieses Vorhaben gehört zu den teuersten und

schwierigsten Aufgaben der bevorstehenden Umstellung.

Sektor 3:

Verkehr

Der Treibhausgas-Ausstoß des Verkehrs ist seit Jahrzehnten nicht gesunken, denn das

Verkehrsaufkommen steigt ständig an. Das gilt für Personen- und Güterverkehr – auf den

Straßen, auf dem Wasser und in der Luft. Dieser Trend muss sich umkehren. Städte

brauchen attraktive Radwege und einen guten öffentlichen Nahverkehr. Damit so viel

Verkehr wie möglich von Autos und LKW auf die Bahn verlagert werden kann, müssen die

Bahnstrecken ausgebaut und in dichterem Takt befahren werden. Der künftige Verkehr muss

klimaneutrale Antriebe nutzen: das Elektroauto ersetzt daher die Verbrenner. Autobahnen

werden mit Oberleitungen versehen, damit auch LKW elektrisch fahren können. Schiffe und

Flugzeuge werden mit E-Brennstoffen betankt.

Sektor 4:

Industrie

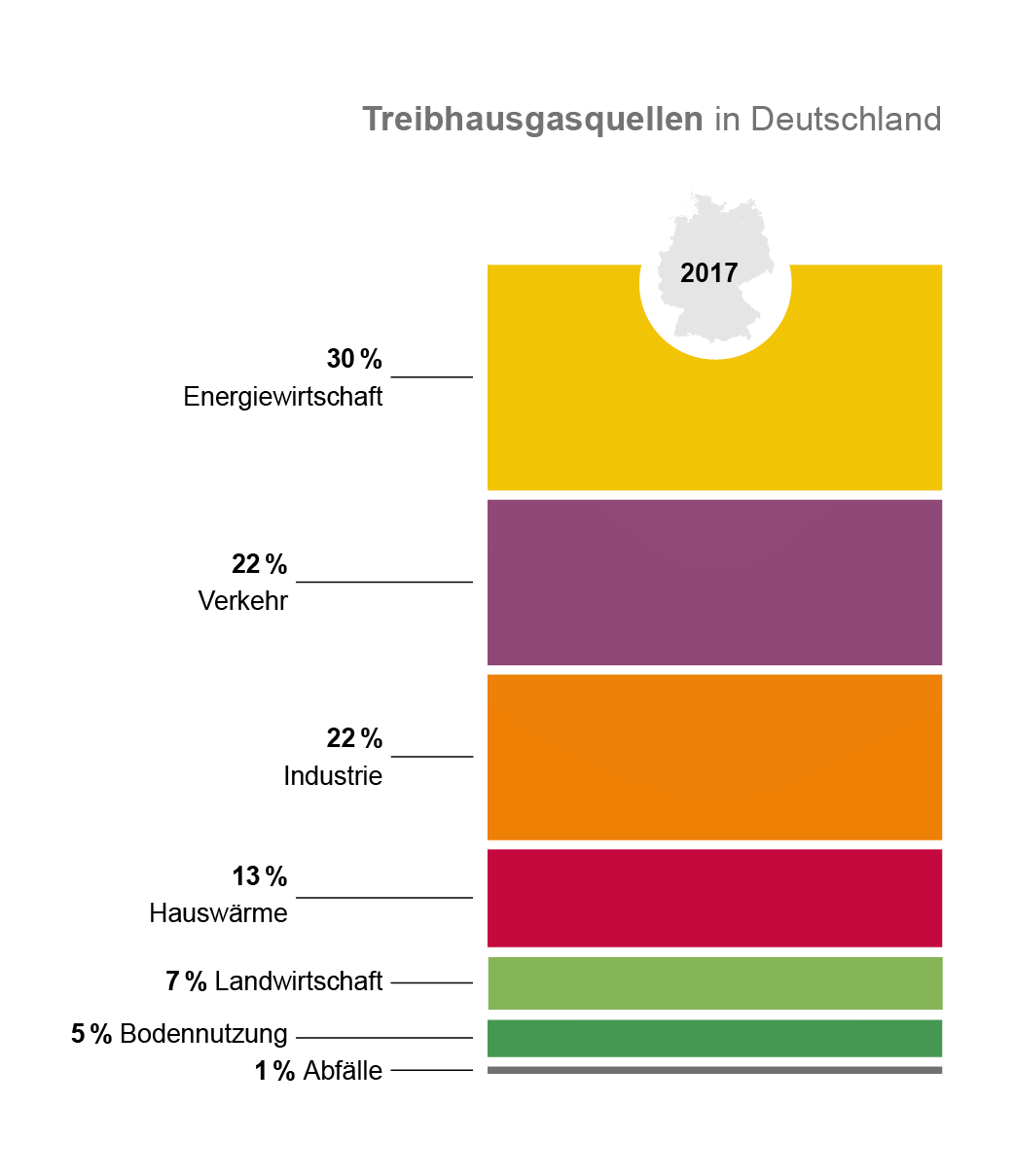

Die Industrie verursacht 22 Prozent der Emissionen in Deutschland. Zwei Drittel davon

stammen aus dem Energieverbrauch und können durch Elektrifizierung und Verwendung grüner

Brennstoffe vermieden werden. Problematisch sind Emissionen, die durch chemische

Prozesse entstehen: Die Stahlproduktion kann nach Umbaumaßnahmen klimaneutral erfolgen.

Die Emissionen bei der Zement-Herstellung können aber nur vermieden werden, wenn weniger

davon verbaut wird. Die Chemieindustrie verbraucht bisher große Mengen an fossilen

Rohstoffen, die durch elektrisch erzeugte grüne Rohstoffe ersetzt werden müssen. Die

notwendigen Investitionen für die Umstellung werden aber nur erfolgen, wenn verlässliche

politische Rahmenbedingungen geschaffen werden. Dazu zählen ein Treibhausgas-Preis und

je nach Branche eine Umstellungsförderung.

Sektor 5-7:

Landwirtschaft,

Bodennutzung und Abfälle

Die Produktion von Nahrung verursacht Emissionen, vor allem die Tierhaltung und die

Düngung von Feldern. Insbesondere die Rinderhaltung und somit der Fleisch- und

Milchkonsum müssen um mindes-tens die Hälfte zurückgehen. Auch der Einsatz von

Stickstoffdünger muss stark reduziert werden. Mit der Landwirtschaft hängt die

Bodennutzung im In- und Ausland eng zusammen. Je nach Nutzung können Flächen

Treibhausgas verursachen – oder reduzieren. Wald entzieht der Luft Kohlendioxid.

Trockengelegte Moore hingegen dünsten viel Treibhausgas aus. Der ineffiziente Anbau von

Energiepflanzen (Mais und Raps) wird eingestellt. Dafür werden unter anderem Moore

wieder vernässt und neue Wälder gepflanzt. Im Abfall-Sektor müssen die Emissionen der

Altdeponien beendet werden.

Über uns

Wer steht hinter dem Handbuch Klimaschutz?

Auftraggeber sind die Vereine Mehr Demokratie e.V. und BürgerBegehren Klimaschutz e.V.

Mehr Demokratie e.V. ist die weltweit größte Nichtregierungsorganisation für direkte

Demokratie und hat den ersten deutschlandweiten Bürgerrat mit ausgelosten Menschen

initiiert. Der Verein ist gemeinnützig und überparteilich.

MEHR INFOS

BürgerBegehren Klimaschutz e.V. (BBK) ist ein gemeinnütziger Verein, der 2008 gegründet

wurde. Sein Ziel ist es, bundesweit Klimaschutzmaßnahmen durch Bürgerbegehren und

Bürgerentscheide durchzusetzen.

MEHR INFOS

Das Handbuch ist als Vorarbeit zur Durchführung eines Klima-Bürgerrats entstanden.

Mehr zur Idee eines Klima-Bürgerrats

Die Autorinnen und Autoren:

Karl-Martin Hentschel (Projektleiter):

Karl-Martin Hentschel wurde 1950 in Bad Münder/Niedersachsen geboren. Nach dem Mathematikstudium in Kiel arbeitete er als Systemprogrammierer, Datenbankmanager und zuletzt als Abteilungsleiter für Neue Technologien in einem internationalen Konzern in Hamburg. Von 1996 bis 2009 war er Abgeordneter (davon 9 Jahre als Fraktionsvorsitzender) für Bündnis 90/Die Grünen im Landtag Schleswig-Holstein, von 1996 bis 2005 in der Koalition mit der Ministerpräsidentin Simonis. Er stellte das erste Szenario »100 Prozent erneuerbarer Strom für Schleswig-Holstein« vor, das in den Folgejahren umgesetzt wurde.

Nach seinem Ausscheiden aus der Politik arbeitete er als Autor und Referent. Unter anderem schrieb er »Es bleibe Licht«, ein Buch über die Techniken, Ökonomie und Politik der Umstellung Europas auf erneuerbare Energien. Seitdem beschäftigt er sich mit der Schnittstelle zwischen gesellschaftlicher Transformation und Demokratie. Er arbeitet ehrenamtlich im Bundesvorstand von Mehr Demokratie e. V. und in der AG Finanzmärkte und Steuern von Attac sowie im Vorstand des Netzwerk Steuergerechtigkeit e.V.

Steffen Krenzer

Steffen Krenzer ist Umweltpsychologe und beschäftigt sich mit psychischen und sozialen Prozessen im Kontext von Klimapolitik und gesellschaftlicher Transformation. Er leitet das Projekt "Die Klimadebatte" bei Mehr Demokratie.

Team:

Claudia Bielfeldt, Biologin

Jessica Hentschel, Juristin

Anja Twest, biol. Ozeanographin

Hermann Hell, Physiker und Energieberater

Lea Johannsen, Psychologin und Mathematikerin